2019年9月3日、日本音楽著作権協会「JASRAC」が、結婚式や結婚披露宴などブライダル目的で音楽や映像を複製する場合の使用料について、包括的に徴収する方法(包括使用料)の試験的運用を10月1日より実施すると発表しました。

このニュースを受けてSNSでは批判の声が上がっています。

どこまでゲスなんだ。さすが日本の不要物だけあるわ。

JASRAC、結婚披露宴での楽曲複製に包括使用料を試験導入 – AV Watch https://t.co/JoL9CpFo9n

— 有馬さん (@arima_tama) September 3, 2019

えっJASRAC何やってるん???

金巻き上げたいだけでわ????

こっわ— Clover./紫陽花 (@Wilt_Flame) September 3, 2019

過去にダンス教室や音楽教室からも著作権料を徴収するなどして、ネット上ではどんどん悪名(?)が高くなっているJASRACですが、ちょっと待ってください。

今回JASRACが試験導入する「包括使用料」は、実は新たに料金徴収を始めるわけではないのです。

むしろ結婚式場などの運営者としては歓迎されている制度でもあるんですね。

どういうことなのかをこれからできるだけ簡単に説明していきます。

スポンサーリンク

JASRACの定める「演奏」と「複製」の定義

引用:JASRAC

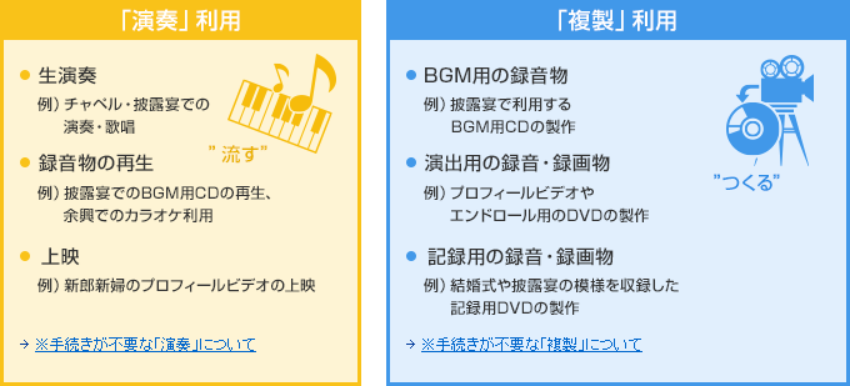

引用:JASRACJASRACはこれまで、チャペルや披露宴でのバンドやオーケストラの生演奏や歌唱に関しては営利目的での「演奏」利用であるとして使用料を請求していました。

またCDなどの録音媒体を使っての再生や、新郎新婦のプロフィールビデオの上映に関しても「演奏」利用に該当するとして、2002年から使用料を請求しています。

そしてここからが少しややこしいのですが、結婚式や披露宴などでのBGMとしてCDに楽曲を焼いたもの(進行用録音物)や、プロフィールビデオやエンドロール用のDVD、結婚式や披露宴などの模様を記録したDVDなどの製作(記録用録画物)はすべて「複製」利用にあたるとして、2013年から「演奏」利用とは別に使用料を求めるようになりました。

要するに「JASRAC管理の著作物を使っている場合は、演奏しようがBGMとして流そうがDVDを作ろうがすべて使用料をいただきますよ」ということですね。

包括使用料は「複製」の使用料を簡略化したもの

新たに楽曲使用料を追加徴収しているわけではない

JASRACの定める「演奏」利用と「複製」利用の違いがざっくりとわかったところで本題に入りましょう。

今回JASRACが試験導入しようとしている「包括使用料」ですが、これは結婚式場や、ひいては私たち消費者から新たに料金を徴収するということではありません。

「複製」利用時の料金体系を簡略化するのが主な目的なのです。

どういうことでしょうか。

これまでのJASRACの運用基準では、例えばCDなどの録音物に関しては「著作物1曲あたり利用時間5分未満の使用料は200円」などといった料金が定められていました。

しかし使用する曲数で料金を決めるとなると、披露宴などで使用された楽曲や曲数を正確に把握することが難しいために事前に予算を立てにくく、以前より式場を運営する事業者から不満の声が上がっていたそうです。

そこで今回は以下のように実験的に「包括使用料」を定めて、一部の事業者で試験導入することになりました。

| オーディオ録音 | 進行用録音物 | 1催物当たり5,000円 |

|---|---|---|

| ビデオグラム録音 | 記録用録画物 | 1催物当たり10,000円 |

要するに、1催事(披露宴など)につきオーディオ録音(進行用録音物)は5,000円、ビデオグラム録音(記録用録画物)は10,000円と定めたということです。

非常にわかりやすいですよね。

メリットとしては、結婚式を挙げる方やコンテンツ制作者の立場からすれば、式場運営事業者にどの楽曲をどれだけの回数使用するのかという細かな報告をしなくてよくなりますし、式場運営事業者にとってもJASRACへの支払いが簡潔になります。

ブライダル目的で音楽や録画を複製することによる利用料を求めているのはこれまで通りで、その仕組みや料金体系の利便性を上げたという形になりますね。

ちなみにこの「包括使用料」を試験導入する事業者は2019年9月2日から20日まで募集し、2019年10月1日から2020年9月30日まで実証実験を行うとのことです。

スポンサーリンク

まとめ

以上、JASRACの結婚式における「包括使用料」をわかりやすくまとめてみました。

「JASRAC」と聞くだけで親の仇のように批判・非難される方が少なくありませんが、JASRACは「作曲家や作詞家の著作権をお金にして還元する」という本来の仕事を一所懸命にこなしているだけで、この働きによってご飯を食べられている著作者は大勢いるということも理解しておくべきでしょう。

今回の包括使用料に関しても、結婚式場の運営事業者や消費者の利便性を考えてのことだと判断できます。

世論やSNSの意見だけに流されず、しっかりと情報を取捨選択していきましょう。

それではここまでお読みいただきありがとうございました。

スポンサーリンク