2018年11月にTwitterでつぶやかれたとあるツイートが話題となり

「何だこれは?」という疑問の声がたくさん上がりました。

その正体は「さくらんぼ計算」という聞き慣れない計算方法です。

うちにくる小学1年生たちがさくらんぼ計算とかいう謎のやり方を強いられて混乱しているんだが、文科省はほんとくだらんことしか考えんな。 pic.twitter.com/h4i5A6gD5u

— カソクキセンパイ@契約社員 (@AccSempai) 2018年11月11日

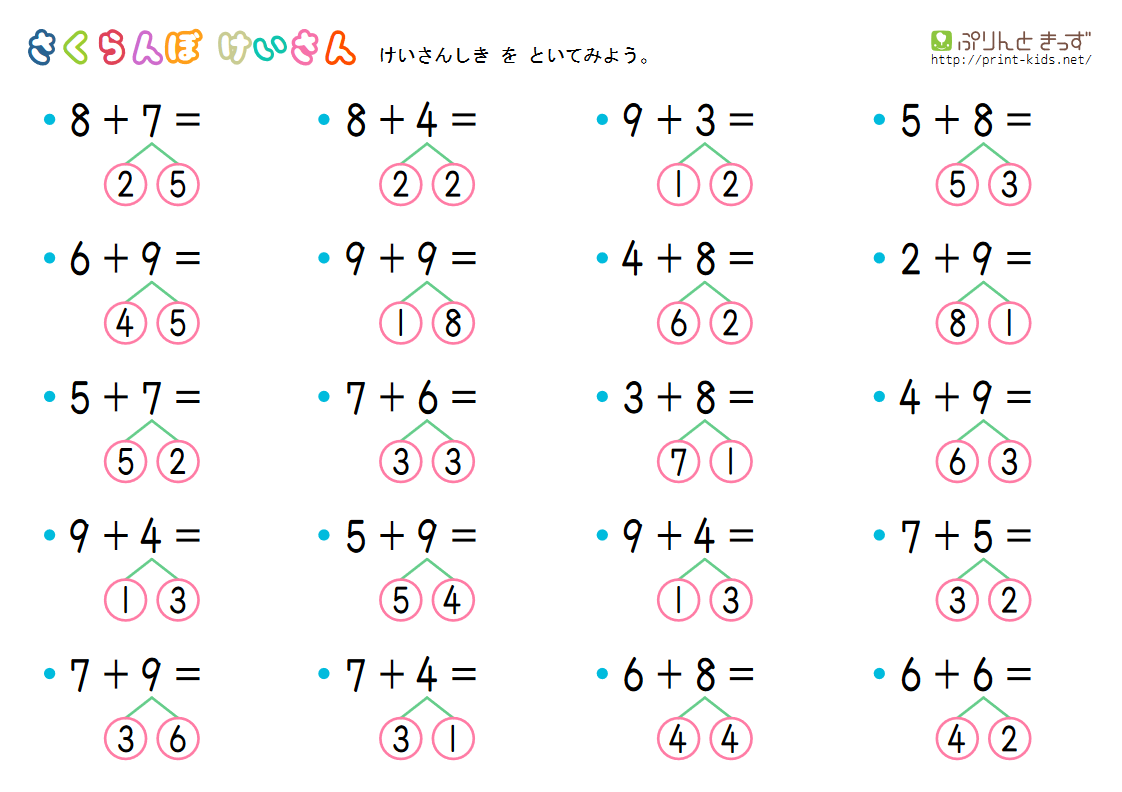

このつぶやきでも取りあげられているこちらの画像をご覧ください。

引用:プリントキッズ

引用:プリントキッズこれは学習補助サイトのぷりんときっずさんで配布されているものですが

私は初めて見たときは「一体どういうこと?」と少し考えてしまいました。

初見でこのさくらんぼ計算の意図がわかった人は天才だと思います。笑

ここでは「さくらんぼ計算」の意味や、足し算や引き算での使い方、

メリットやデメリットなどをわかりやすく解説していきますね。

スポンサーリンク

さくらんぼ計算って何?使う意味とは?

繰り上がりや繰り下がりの計算が解きやすくなる(かもしれない)計算方法

さくらんぼ計算とは、繰り上がりのある足し算や

繰り下がりのある引き算を行う際の思考方法の一つです。

以下の解説を読むと大人の私たちからすれば

まどろっこしく感じるかもしれませんが、

「大人にとってのわかりやすい」と「子供にとってのわかりやすい」の感覚は全然違いますから

無下に「こんなことする必要無い!」と断じてしまわないようにしたいですね。

足し算でのさくらんぼ計算の使い方

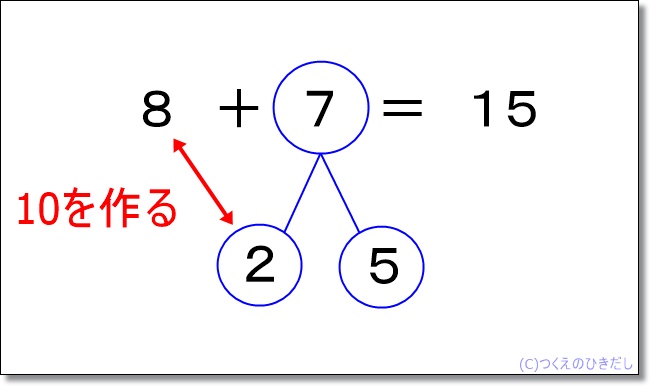

それではまずはさくらんぼ計算を使った「1桁+1桁」の例を見てみましょう。

「8+7」という計算を「8+2+5」と分解し

「10+5」という形にしてから計算します。

10というキリのいい数字を作ってから残りの数を足すということです。

大人からすれば非常にまどろっこしい計算方法に見えますが、

ふと考えてみると私たちも頭の中では

同じ手順を踏んで計算していることが多いように感じます。

そろばんを習った方ならこの思考方法にも納得がいきやすいはずです。

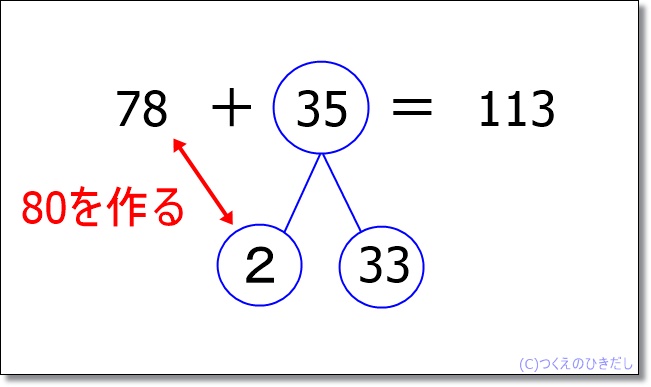

またさくらんぼ計算は「2桁+2桁」の計算にも適用できます。

いかがでしょうか。

「2桁+2桁」でも考え方は変わらず、

1の位が「0」という切のいい数字になるように分解して計算します。

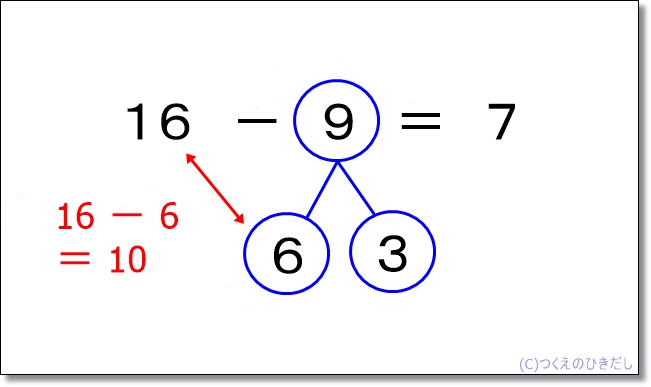

引き算でのさくらんぼ計算の使い方

足し算ばかりが取り沙汰されているさくらんぼ計算ですが、

繰り下がりのある引き算にも適用できます。

むしろこちらの方がさくらんぼ計算の有用性が感じられるかもしれません。

まずは小さな数字での引き算の例を見てみましょう。

まず9を6と3に分解(さくらんぼ)して「16-6」で10を作り、そこから残りの3を引く。

これも回りくどい方法のように見えますが、

多くの方が頭の中ではこのように計算していると思います。

次に3桁や4桁など大きな数字での繰り下がりのある引き算の例です。

1000を999と1に分解(さくらんぼ)することで

繰り下げの計算がなくなり楽に計算することができます。

足し算よりもこちらの方が「なるほど!」となりますし、

さくらんぼ計算の意義を見いだせるのではないでしょうか。

スポンサーリンク

さくらんぼ計算のメリットとデメリットとは?

正直、「さくらんぼ計算」自体にメリットもデメリットも無いと思います。

私は小学校のときにさくらんぼ計算は習いませんでしたが、

こういう教わり方をした方が理解しやすい子どもたちはいるでしょう。

そうした子どもたちにはメリットとなり得ますが、

逆に混乱してしまう子どもも一定数出てくるだろうなとも思います。

そういえばTwitterに興味深いツイートがありました。

俺の弟も例のさくらんぼ計算を省略したら全部1点ずつ引かれてて流石に笑えない

こんなレベルの足し算の計算方法なんて一通りに強制するもんじゃないでしょ pic.twitter.com/8Qqw7M4x3y— よもす (@yomos1354) 2018年11月12日

※上記ツイートは既に削除されていますが、テストの答案用紙の画像が添付されていました。

こちらのテストの答案用紙では「さくらんぼを書かなかったから」という理由で

すべて1点減点されていました。

繰り上がりや繰り下がりを理解しやすくするための方法として

さくらんぼ計算を教えるのはアリだと思いますが、

それを強制するのはちょっと違う気がしますよね。

さくらんぼ計算が受け付けない子どもや、

すでにさくらんぼ計算などしなくても計算できる子どもにとっては、

こうした強制は勉強意欲を削いでしまいかねないと思います。

スポンサーリンク

さくらんぼ計算は文科省が強制しているのか?

勘違いしている方も多いのですが、これは文科省が推進している計算方法ではありません。

文科省の教育課程課は11月15日、J-CASTニュースの取材に対し、「さくらんぼ計算」という言い方はしていないものの、その考え方は、学習指導要領の「解説」で示したと答えた。

そこでは、小学校1年の加法、減法の考え方の中で、「計算の意味や計算の仕方を、具体物を用いたり、言葉、数、式、図を用いたりして表す活動」だとして、さくらんぼ計算とは違う図で説明されていた。

「これでやらなければならないということではなく、こういう考え方で計算できるという基準を示しただけです。やるかどうかは、各教育委員会か各学校での判断になります」

<引用:ニフティニュース>

あくまでも「こういう考え方もある」「こういう計算方法もある」と

学習指導要領に載せているだけで、

これを子どもたちに教えるかどうかは各学校などでの

判断に委ねられているというわけです。

また「さくらんぼ計算」という言い方も文科省はしていないとのことで、

誰がこうした呼び方をしたり提唱したりしたかはわからないそうです。

まとめ

以上、話題のさくらんぼ計算についてまとめてみました。

今の小・中学生はこの方法を習っている人が比較的多いみたいですね。

私のような大人からすれば回りくどい計算方法だなと感じてしまうのですが、

よくよく考えてみれば私も頭の中では”さくらんぼ計算”をしていましたし、

一口に良し悪しを断ずることはできないと思いました。

学校側も「子どもたちの理解の助けになればいいな」ぐらいの感覚で

教えるのが良いのではないかと思いますね。

それではここまでお読みいただきありがとうございました。

スポンサーリンク